COLUMNISTAS

Un disenso con Habermas y Arendt

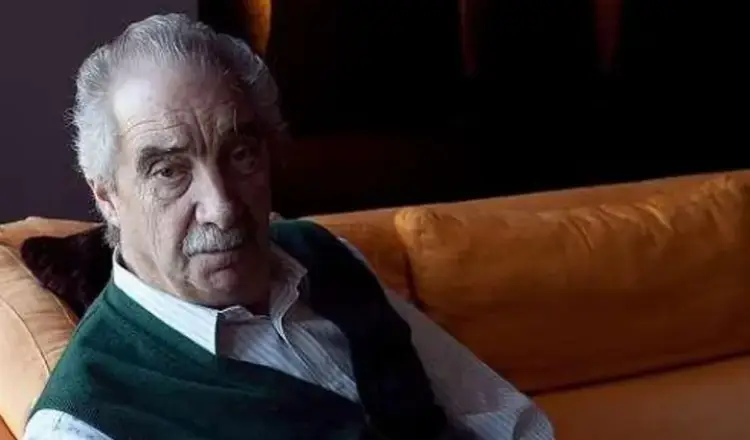

Texto del gran filosofo argentino Alberto Buela

07/03/2025

Por Alberto Buela

En estos días, de reposo forzado por una operación, tuve ocasión de escuchar un viejo reportaje a la publicitada socióloga de la izquierda progresista, Beatriz Sarlo, quien falleció hace poco, chapaleando más que hablando, largo rato, sobre lo público desde el poderoso canal 13 de televisión de Buenos Aires, y como cuando terminó me di cuenta que yo había quedado en Babia, entonces me dispuse a intentar una brevísima meditación desde la filosofía para ver si se podía decir algo y no más bien nada como hizo la mentada socióloga.

El adjetivo público era uno de los de mayor prestigio en el discurso político romano, su alta valoración se debía a su significado: perteneciente al pueblo, a la cosa pública que se decía res pública. El adjetivo designaba al pueblo como protagonista y destinatario de la actividad política del gobierno en la administración del Estado.

Ya desde la época de los griegos y sus grandes maestros de la filosofía se fijó que el objeto formal (1) o específico de la política es el bonum commune- bien común, pero como este concepto siempre estuvo rodeado de un halo de imprecisión y de vaguedad, los filósofos ya desde el medioevo intentaron precisarlo. Así sostuvieron que no es la suma de los bienes de cada uno sino las condiciones para la “vida buena” del conjunto. En esa época se hablaba de salus populi – salud del pueblo. Este concepto lo va a recoger Hobbes, la Revolución francesa va a hablar de salud pública hasta llegar al último gran politólogo, Julien Freund, quien va a asimilar el bien común al bien público (2).

En una primera aproximación, luego veremos que es incompleta, podemos decir que lo público está constituido por el ámbito de interés compartido de las fuerzas de una sociedad.

A partir de la idea moderna de Estado como entidad neutra surgida ante las guerras de religión (protestantes vs. católicos) nace lo público como contraposición a lo privado. Así la religión deja de ser un asunto público para reservarse al ámbito de lo privado.

La neutralidad ético-política con que buscó determinarse lo público lo caracterizó de forma tal que el ciudadano solo pueda manifestarse como público en lo público. (vgr.: no se puede cocinar en una plaza, ni orinar en la vereda).

Así el liberalismo limitó lo público a lo político, al Estado, reservando lo privado para la sociedad sobre todo en su ámbito socio económico. Así pensó liberar la sociedad de la tutela política, hablando a través de uno de sus grandes filósofos, Karl Popper, de la sociedad abierta.

Pero todo esto ha cambiado radicalmente a partir de la última década del siglo pasado. El desarrollo exponencial de las tecnologías de la comunicación (Internet, tv digital, celulares, monopolios mediáticos, etc.) han logrado “publicar” lo privado. Hacen público lo privado hasta en sus más íntimos detalles. (vgr.: en los reality shows).

Y esta invasión por parte de lo público sobre lo privado se vuelca luego en todos los ámbitos del hacer y del obrar. (vgr.: en arquitectura los edificios vidriados, en comunicaciones el sistema echelon, en religión donde los aplausos y gritos en la iglesia reemplazaron a la oración recogida del feligrés).

Allá por los años 80 el filósofo de la democracia discursiva, en criollo conversada, venía a sostener que lo público era ante todo un espacio. Un espacio donde la ciudadanía debate los temas de interés común. Y esta tesis, a las que se le adosó la teoría del consenso, fue adoptada por todas las democracias progresistas de carácter socialdemócrata en el mundo. Lo público dejó de ser una finalidad, en tanto que bien público, para confinarse a parques, plazas y otros espacios de interacción social como espacios públicos.

Al reducir lo público a espacio, en primer lugar el ciudadano común – no el ciudadano ilustrado de Habermas- se apropia del espacio, se instala y lo usa para sí, como lo hacen los “trapitos” cuidadores de autos, los vendedores ambulantes, los piqueteros, las ferias y todos los que viven en y de la calle. Y en segundo lugar la diferencia entre lo público y lo privado se torna cada vez más borrosa.

Es que lo público al serle castrado su sentido, su finalidad y ser reducido solo a espacio (el gravísimo error de Habermas) pasó a ser entendido como de nadie y por lo tanto lo puedo tomar. Claro está, esto no pasa en Alemania que son todos ilustrados pero sucede a diario en todo el mundo bolita que es el nuestro.

Lo público debe de ser pensado como función (vgr.: la empresa pública, la tierra pública, la televisión pública) no puede ni debe quedar reducido a espacio público donde la práctica deliberativa de la democracia discursiva (sic Habermas) tiene lugar. Esto es una estupidez, un engaña pichanga, un gatopardismo para que todo siga igual.

Si a eso agregamos la nefasta teoría del consenso y la queremos llevar a práctica popular, cuando los pueblos solo se manifiestan, cuando lo hacen, por sí o por no, y los únicos que consensúan son los grupos de intereses o poder, ello da al traste con la democracia directa que el pueblo ejerce de suyo cuando se manifiesta en la acclamatio.

Existe además otra versión espuria de lo público que es la que da la filósofa Arendt (3) quien va a sostener que lo público es lo que puede ser visto y oído por todos, y que nos atañe a todos en tanto común.

Esto es, mutatis mutandi lo mismo que le sucedió al bello Alcibíades con Platón, cuando queriendo estudiar la esencia del caballo le dijo Maestro yo solo veo el caballo y no la caballidad, a lo que Platón respondió Es que tu tienes ojos del cuerpo te faltan los de la inteligencia.

Así al limitar lo público a lo visto y oído por todos se da un paso más en la bastardización, en el extrañamiento de lo público, pues el mirar y oír carecen de la mediación que supone toda deliberación, por más pavota e inconducente que sea, como la que propone Habermas.

Otro aspecto a destacar de lo público es “su gestión”. Desde el punto de vista liberal se dice que lo público es ineficaz, que lo que es de todos no es de nadie, y, entonces, hay que dejar lo público a la gestión privada (vgr.: el correo, el agua, el gas, la luz, la policía, la salud, etc.) y así al privatizar lo público como servicios al pueblo, terminan las empresas privadas regidas por la lógica del beneficio, tarde o temprano, esquilmando al pueblo con sus altas tarifas y sus malos servicios.

La experiencia histórica, el caso argentino es extraordinario, indica que lo más eficaz, lo más efectivo en la gestión de lo público ha sido siempre cuando se lo administró desde las propias organizaciones sociales del mismo pueblo. Nuestros sindicatos administran en forma eficaz y en forma más o menos justa las obras de salud, y la Iglesia lo hace en la educación.

Es la gestión social de lo público lo que hay que rescatar, profundizar y perfeccionar porque en ella convergen dos ideas: la eficacia en la ejecución y la justicia social con el pueblo.

Es digno de observar que esta idea encuentra su anclaje en el publicus romano que es muy diferente de nuestro público que está limitado a lo estatal. Mientras que el publicus indicaba la participación popular en el gobierno de sus propios intereses.

Para ir terminando esta pequeña meditación, sostenemos que en la tensión entre lo público y lo privado hay que recuperar lo público en tanto instrumento del bien común y lo privado en el rescate de la intimidad bajo la forma de pudor en la relación con uno mismo y con los otros, a través de la amistad como antiphilia o afecto recíproco. La fuente más genuina de toda comunidad política.

por Alberto Buela, arkegueta, aprendiz constante

- Hoy formal significa serio, juicioso, pero en filosofía se entiende por objeto formal aquel que determina la esencia de la cosa o tema estudiado. La forma además tiene razón de causa final, pues el sentido de la acción está dado por el fin.

- Freund, J: Qué es la política, Bahía Blanca, Univ.Nac. del Sur, 1996, p.28

- Cfr. Arendt, Hannah. La condición humana,. Barcelona, Paidós, 1996